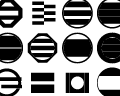

軸長三つ横見桔梗

家紋・軸長三つ横見桔梗は、キキョウ科の多年生植物である『キキョウ』の花や葉をかたどった「桔梗=ききょう」紋の一種です。

桔梗紋について

日本在来の植物で鮮やかな花をつけるキキョウは、秋の七草に数えられるほど古来より馴染み深い存在だったことから、古くから文様として衣服や調度に用いられてきました。

桔梗紋は、家紋が成立していく12世紀後半以降に、こうした桔梗文様から派生していった紋章と見られているようです。

桔梗紋の分類

桔梗紋種は、キキョウの花の5枚の花弁を正五角形の中に均等に割り振ったシンプルなデザインが基本形で、これを変形させた「土岐桔梗」「剣形桔梗」「反り桔梗」や、花を裏側から捉えたコンセプトの「裏桔梗」、花弁を複弁にした「八重桔梗」「二重桔梗」などの種類があります。

また、円形や方形などの図形で紋章を囲ったものや、「面」ではなく「線」で紋を表現した「陰紋」、黒地の図形を地色で抜いた「地抜き」紋など、他の紋種でも見られる定番の変形種も見られます。

ほかには、「剣」「蔓」を組み合わせたもの、「蝶」「桐」「鶴」を模したもの、これら基本形から変形種までをさらに「抱き」「捻じ」「割り」「盛り」「組み」「寄せ」したものがあることから、桔梗はかなり変形種の豊富な紋種といえ、その総数はゆうに二百を数えます。

史料における桔梗紋

桔梗紋の史料上の初出は『太平記』で、「土岐悪五郎」が、笠印に桔梗紋を用いていたことが分かる描写があるほか、「土岐の桔梗一揆、水色の旗を差上〜」を始めとして、作中には「桔梗一揆」なる表現がたびたび登場しています。

また『見聞諸家紋』の土岐氏について言及した箇所には、「ある野戦の折り、桔梗を兜に挿して戦ったところ、戦勝を得たことから桔梗を家紋とするようになった(意訳)」と記されています。

桔梗紋の使用について

桔梗紋の著名な使用例といえば、上記「太平記」や「見聞諸家紋」の桔梗紋に関する言及内容を見ても分かるように『土岐氏』がまず挙げられるでしょう。

土岐氏と桔梗紋

土岐氏は、清和源氏・頼光流の中でも美濃に土着した系統(美濃源氏)の嫡流となる家柄です。美濃各所に散った多くの庶流とともに桔梗を家紋に用いたことから、桔梗紋は「土岐一族の連帯・結束の象徴」として内外に定着していたようです。

史上でも著名な『明智光秀』が桔梗紋を用いたと伝わるのも、「明智氏」が土岐宗家4代当主・頼貞から分家した系統であることが由来です。

太田氏と桔梗紋

土岐氏と同じく、清和源氏・頼光流の後裔氏族である武蔵の『太田氏』も桔梗紋を使用する著名な例として挙げられます。

太田氏は、関東管領家・上杉氏の一族である『扇谷・上杉氏』の家宰として、江戸城の築城や「享徳の乱」における伝説的な武功で後世に名を残す『太田道灌』を輩出した家系で知られます。

太田氏の用いた「太田桔梗」は、土岐氏らの用いた一般的な桔梗紋に比べて花びらが細いデザインであるのが特徴です。

その他、桔梗紋の使用

「蛇の目」紋の使用で有名な『加藤清正』ですが、のちに桔梗紋も並用したことで知られます。清正を祭神に祀った熊本城内「加藤神社」の神紋も蛇の目と桔梗の合わせ紋となっています。

ほか、「高取藩主の植村氏」「掛川藩主の太田氏」「龍野藩主の脇坂氏」など、土岐氏や太田氏後裔を含む、清和源氏頼光流の流れを汲む氏族や、桔梗の字に「更と吉」が含まれていることから、これを「さらによし」と解して縁起を担いで使用に至った家などに使用されているようです。

以上が【軸長三つ横見桔梗】の解説でした。その他の桔梗紋については↓こちらから。

その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。

【軸長三つ横見桔梗】紋のフリー画像素材について

以下のリンクから家紋のベクターデータをダウンロードできます。無課金(フリー素材)です。規約はゆるゆるですが、念のため規約をご確認ください。「家紋のフリー画像を探しているけど、EPS・PDFの意味がよくわからない」という方は、ページトップの家紋画像(.png形式・背景透過・100万画素)をダウンロードしてご利用いただいても構いません。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。