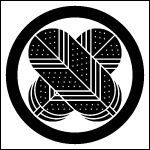

丸に違い鷹の羽

古来より『武の象徴』であった『タカ』の羽根をかたどった家紋・丸に違い鷹の羽は、忠臣蔵で知られる浅野一族など、多くの武門に好まれた紋所ですが、今回はその意味や由来・歴史をはじめ、著名な使用者・ルーツや家系などを徹底解説しています。

家紋『丸に違い鷹の羽』にはどのような意味や由来が?

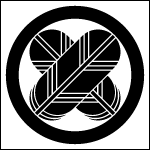

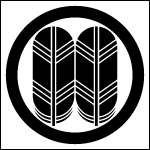

この家紋は、中型・昼行性の猛禽類で『空の生体ピラミッド』の頂点に位置する存在である「タカ」の羽根の部分を図案化した紋章です。

タカはその特徴から、古来より『勇猛さ』『力強さ』『高貴』といったものの象徴として扱われ、洋の東西を問わず紋章や文様を始めとしたデザインや、神話・伝説といった文学の題材などとして用いられてきました。

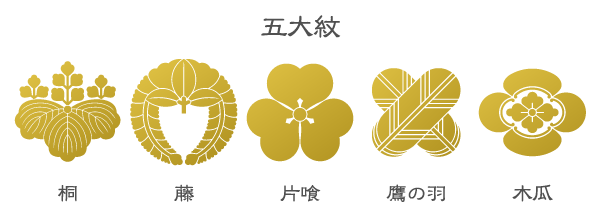

こうしたイメージは日本においても例外ではなく、タカ(とその羽根)は、古くから代表的な「武の象徴」として捉えられたことから、家紋としても多くの武家に使用されたことで知られ、現在では五大紋の一つに挙げられるほど広く普及しています。

なぜタカが武の象徴?数千年に及ぶ人類との歴史

古代日本人とタカとの関わりは、主に『鷹狩り』を通したものといってよいでしょう。

日本における鷹狩りの歴史は、世間一般が抱いているであろうイメージよりも案外に古く、「手にタカを乗せた埴輪」が出土していることからも分かるように、少なくとも古墳時代にはすでに活発に行われていたようです。

史料の記録から古代における鷹狩りは、天皇による『朝廷儀式』の一環として行われていたようで、専任の「鷹匠」や狩場に指定された「禁猟区」までもが存在し、(天皇や上級貴族といった)支配階級による軍事訓練の意味合いが強いものだったといいます。

「武の象徴」と目されてきた歴史はかなり古いものといえる

このような背景から古代の日本社会では、タカは(その勇猛なイメージとも相まって)『武の象徴』として捉えられており、"タカの羽根" はそんな「武の象徴」であるタカを端的にあらわす存在として扱われたようです。

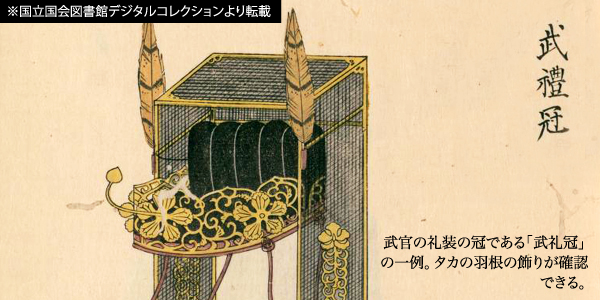

それは例えば、朝廷の高級武官の正礼装の冠(武礼冠)にはタカの羽根が飾りとしてあしらわれることが一般的であったり、武官の職掌の一つで、天皇の身辺警護を司る庁舎(近衛府)ではタカの羽根が掲げられたりといった具合です。

鷹の羽は武家社会にも『尚武』のイメージで定着していた

また「タカの羽根」が、かつて弓矢の矢羽根の材料であったという事実も見逃せません。

平安時代中期に武家が勃興し始めたころ、彼らにとって最も重要視された技能は、(槍でも刀でもなく)弓矢であったことから、長らく武家社会には「弓矢=武士」という伝統的で保守的な見方が共有されていました。

代表的な戦国武将として現代に知られる「今川義元」や「徳川家康」を指して『海道一の弓取り(=東海道随一の武将)』と異名した例があるように、『弓取り』という語は「武士そのもの」を示す意味も含んでいますが、それはこうした伝統的な価値観に由来するものでしょう。

こうしたことから弓矢は、「尚武」の意味合いを帯びるようになりますが、「タカの羽根」がその材料であることは、「タカの羽根=武」とする見方をさらに補強するものといえます。

これらのことから「タカおよびその羽根」を『武の象徴』とする価値観は、古来より社会に浸透していたものだったといえるでしょう。

文化的題材として重用されたことが、のちの家紋化へとつながった

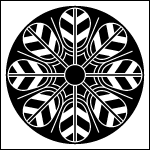

かつての日本には、その特徴や由緒などから、その存在を特別視され、人々と馴染みや深い関わりの生まれた対象は、『文様』の題材とされる文化的な習慣がありました。「桐」「藤」「蔦」「柏」など、その対象は数多にのぼります。

それは(武の象徴の一つとして広く社会に認知されていた)このタカの羽根も同様であったようです。

現在、多くの家系に普及する人気と伝統を誇る家紋の多くは、こうした「古代文様群」から派生し、紋章化されたものが多くみられますが、それはこの『丸に違い鷹の羽』もやはり同様で、家紋の文化が形成され始めた当初から、いくつかの有力な※社家に社紋として掲げられた事が知られています。

※社家…しゃけ。神社の祭祀・社務を通して祭神に奉仕する世襲の神職(神主・宮司など)の家柄をいう。身分制度としては明治維新後ほどなく廃止。

「タカの羽根の紋章」を代表紋とした武家の名門

そんな(丸に違い鷹の羽紋の原型である)「タカの羽根の紋章」の確かな最初の使用例は、肥後の御家人・菊池武房とされ、『蒙古襲来絵詞』にそのさまが描かれています。そして実際にその肥後の菊池氏の代表紋は代々、『(並び)鷹の羽』紋であったことが知られています。

「タカの羽根の紋章」普及のきっかけとなった菊池氏とは?

菊池氏は、藤原氏族を自称し、太宰府(九州全域を統括する行政機関)において少弐(次官)の地位を得たことをを機にこの地との関わりを深め、やがて肥後国・菊池郡に勢力を築いたことから、菊池を名乗ったと伝えています。

筑前の少弐氏、豊後の大友氏らと並び、九州を代表する古来よりの武家の名族であり、特に南北朝期における彼らは、後醍醐天皇の皇子を奉じて九州の首府である大宰府を制圧、その後10年余りに渡って九州支配を確立したことにより、歴史にその名を残した存在です。

これほどの実績を持つ菊池氏ですが、現代においての知名度がそれほどでもないのは、その後、宗家の跡目争いが頻発したことで勢力の弱体化を招き、注目度の高い戦国期の本格化を前にして滅亡の憂き目にあったことがその要因といえそうです。

「タカの羽根の紋章」の出処と、それを菊池氏が掲げるようになった経緯とは?

「タカの羽根の紋章」を使用した名族として、後世に知られる菊池氏ですが、彼らがこの家紋を掲げる由来となったのは、『阿蘇神社』との関係が指摘されています。肥後国で最も高い社格に設定される『阿蘇神社』は、2000年を超える歴史と全国500社に及ぶ分社を持つ由緒正しい神社です。

阿蘇神社は、菊池郡と隣り合う阿蘇郡に位置していることもあり、菊池氏とは古くからつながりが深く、一説には、菊池氏が阿蘇神社を信仰していたため、この2者は『氏神・氏子』の関係にあったともいわれているようです。

それが確かであれば、阿蘇神社の神紋が「タカの羽根の紋章」(違い鷹の羽紋)であったことが、菊池氏のものにつながったと考えて良さそうです。氏子が氏神の神紋を家紋に据えるケースというのは、特に珍しいものではないようで、例を挙げれば徳川家の葵紋が代表的なところです。

丸に違い鷹の羽紋が広く普及していく流れ

支配階級として長らく存続した菊池氏の血脈の広がりは、肥後の地だけにとどまりません。

菊池氏の血の広がりも普及の要因の一つといえるかもしれない

その庶流から派生した赤星・城・甲斐・西郷の各系統が、主家衰退後も九州の地で一定の影響力を保持したことで知られ、特に西郷氏(違い鷹の羽紋)からは "維新三傑" の一人である『西郷隆盛』が輩出されています。

またその血は九州だけにとどまらず、関東や東北にも広がったといいます。特に岩手県遠野の周辺には、家紋に『タカの羽根』を掲げた「菊池」または「菊地」の姓が多く分布しており、遠野市では現在でも世帯全体の約2割が「菊池(地)さん」であるとのことです。

丸に違い鷹の羽紋を含む「タカの羽根の紋章」は、このようにして徐々に全国的な分布へと発展していったようです。

代表的な『尚武紋』であったことが、武家の支持を集めた要因

当時、菊池一族の使用で広く知られた「タカの羽根の紋章」ですが、宗家の没落後は一族以外の使用(とくに武家によるもの)が目立つようになったといいます。

このような状況が生まれた要因は、『タカの羽根=菊池』の "イメージの主体となっていた存在" が姿を消したことはもちろんですが、そもそもこの紋章には、強い「尚武(武を尊ぶことをいう)」の意味合いが込められていたことも大きいといえそうです。

この紋章のモチーフとなったタカの羽根が、『武の象徴』とみなされていたことに関しては、最初にご紹介したとおりです。武門に生まれ、武門を誇る者であれば「この紋章をしてその象徴とするにふさわしい」と考えて不思議はないのではないでしょうか。

戦国以降は浅野一族の使用で知られる

菊池一族の他に「タカの羽根の紋章」を使用した武家といえば、まず『浅野氏』が挙げられるでしょう。

浅野氏といえばその代表的な人物に、元はあの「織田信長」の家臣で、のちに「豊臣秀吉」に重用された「浅野長政・幸長」親子が挙げられます。この時代の浅野氏の家紋は、オーソドックスな「丸に違い鷹の羽」紋だったようです。

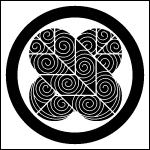

浅野氏はのちに大藩として知られる安芸・広島藩をはじめ、一族で複数の藩を統治する名門氏族へと出世したことで知られます。(この頃になると、渦巻き模様が特徴的な『浅野違い鷹の羽』という独自の紋章を作って変更したといいます。)

その分家の一つである赤穂・浅野家が「丸に違い鷹の羽」紋であったことは、忠臣蔵ファンを中心によく知られた事実ではないでしょうか。

江戸幕府のエリート官僚を始め、多くの武家の使用がみとめられる

三河(時代)以来の徳川譜代の臣である『阿部氏(阿部正勝の系統)』も「丸に違い鷹の羽(阿部鷹の羽)」紋の使用で知られています。

阿部氏は、備後・福山藩を宗家に、陸奥・白河藩、上総・佐貫藩の2大名家をはじめ、多くの分家を旗本にもち、若干27歳で老中首座を務めた阿部正弘をはじめ、優秀な幕閣を幾人も輩出したことで歴史に名を残す名門一族です。

以上のように、武家の間で広がりを見せ始めた「タカの羽根の紋章」ですが、江戸時代には、大名・旗本クラスを中心に、120を超える家系でその使用が確認されています。

武家による代表的な使用例は?

武家による「(丸に)違い鷹の羽」紋使用の例をまとめると以下の通りとなります。

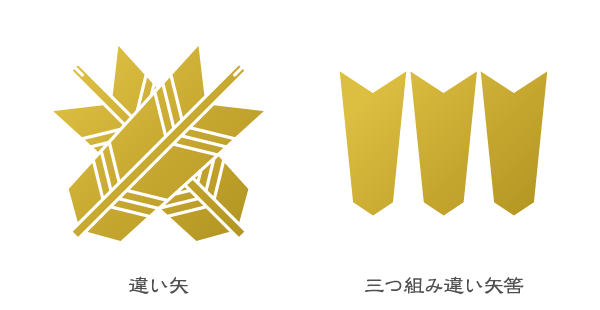

【違い鷹の羽】

●『阿蘇氏』阿蘇神社の大宮司家。古事記(神話)に記載のある指折りの旧家であり、古代・中世期は阿蘇郡周辺の武装領主でもあった。

●『西郷氏』薩摩藩士。肥前西郷氏(菊池氏後裔)の流れ。上記の通り「西郷隆盛」を輩出した家系。

●『岡氏(旗本)』岡部氏(武蔵七党・猪俣党)の流れという。

【丸に違い鷹の羽】

●『浅野氏(宗家)』織田・豊臣家臣のち、安芸・広島藩主。幕藩体制以降は「浅野鷹の羽」を使用。

●『浅野氏(赤穂)』上記の分家。浅野長政の三男の家系。播磨・赤穂藩主。宗家の独自の鷹の羽紋とは一線を画す。

●『阿部氏(佐貫)』上総・佐貫藩主。徳川譜代、福山藩主家の分家。宗家は独自の鷹の羽(阿部鷹の羽)紋。

●『家原・浅野氏(旗本)』浅野長賢の系統。赤穂藩主・浅野家より3500石で分家。

●『若狭野・浅野氏(旗本)』浅野長恒の系統。同じく赤穂藩主・浅野家より3000石で分家。家紋は右重ね。

●『小俣氏(旗本)』元武田家臣。上野国・小俣を根拠地としたという。

●『座光寺氏(旗本)』源為朝の後裔。信濃国伊那郡座光寺村に本拠を構えたことが姓の由来。

●『富田氏(旗本)』宇多源氏・佐々木氏庶流。元は宇和島藩主家であったが改易。後に旗本に返り咲き。

●『布施氏(旗本)』鎌倉の有力御家人である三善氏の後裔という。そのうちの三河国に依った一派。

●『三輪氏(旗本)』元は長谷川を名乗る織田家臣だったが、久勝の代に家康に仕え、三輪に改姓したという。

●『門奈氏(旗本)』藤原秀郷流・波多野氏の後裔。今川氏没落後に徳川家臣へ。

●『安見氏(旗本)』藤原氏を称する。綱吉の代に儒家として安見元通が仕えたとされる。

他、福山藩・白河藩・佐貫藩を治めた大名の阿部一族からは「盛次(正次の三男)」「正明(正能の次男)」「正房(同三男)」「正員(同四男)」「正容(正邦の五男)」「正長(正春の九男)」をそれぞれ祖とする旗本家が成立していますが、このうちいくつかの家は、「斑入り」でも「石持ち」でもない「丸に違い鷹の羽」紋の家系だったといいます。

一般への家紋の普及と丸に違い鷹の羽

家紋はその誕生以来、「公家」「武家」「社家」「寺家」の特権層に特有の慣習・文化でしたが、江戸時代になると庶民階級にもその普及が始まります。

江戸幕府による厳格な身分制度の導入により、一般庶民には苗字の公称が許されなくなった背景もあり、家の識別に家紋を用いるという社会通念が発達していったと見られています。

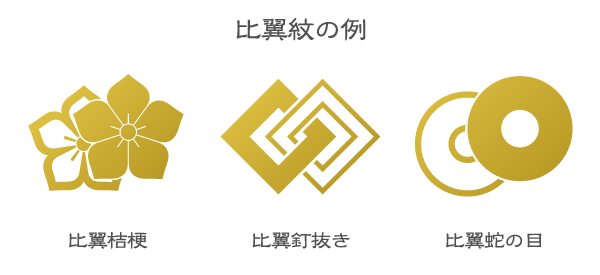

商人に代表される屋号紋や、粋な男女の "洒落紋" である比翼紋、さらには(江戸時代の身分制度においては比較的身分の低かった)遊女や役者・噺家までもが自由に家紋を決めて使用するなど、家紋文化が一気に花開いて一大ブームが巻き起こったといいます。

当時、そうした状況や通念に適応する必要に迫られて、にわかに家紋を導入した家々も少なくなかったことを考えれば、庶民階級の家紋の由来にいちいち特別な謂れが存在するケースがどれほどあったでしょうか。

それらは単に「縁起担ぎ」だの「形が気に入った」だのであったり、お公家やお武家などの「由緒正しい紋所」や(信仰上のつながりから)氏神・檀那寺の「ありがたい紋章」にあやかったり、村役人や住職といった地元の有力者に相談したりといったケースが大抵であったようです。

五大紋の一角を占めるまで増殖した鷹の羽

これまでのご紹介の通り、すでに武家を中心とした特権層に広く普及していた「タカの羽根の紋章」の場合は、そこから枝分かれを繰り返しながら増殖した多数の傍流家系が引き継いだケースはもちろん、「(身近な)名門家系にあやかった」というケースも多かったのではないでしょうか?

いずれにせよ、家紋の全体数が飛躍的に高まったこの時期に多くの人々の支持を集めたことが、「タカの羽根の紋章」の占有率が五大紋の一つに挙げられるほど高いものとなった要因といえるでしょう。

丸に違い鷹の羽紋の使用家に特有の苗字や地域とは?家系のルーツは?

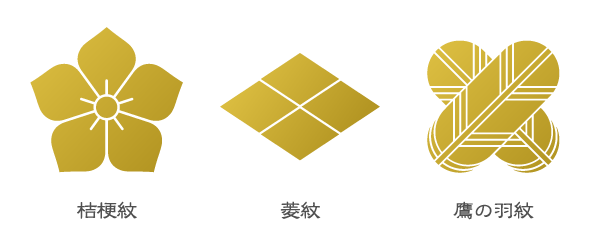

特権層による使用が主だった近世以前の家紋は、それぞれの家系的な出自を端的に示し、また結束を固める役割(土岐一族の「桔梗」紋・武田一族の「菱」紋など)を果たしていました。

しかし家紋を取り巻く環境が、先に述べた江戸時代以降のような状況(血縁的な繋がりや連続性とは無関係な家紋使用の急速な広がり)になると、このような役割を果たす機能は(当然)失われてしまいます。

ましてこの「丸に違い鷹の羽」紋は、指折りの普及度を誇る「タカの羽根の紋章」の中にあって、段違いの占有率となる家紋ですから(こうした傾向がより顕著であったことを考えれば)、「家紋が丸に違い鷹の羽」という情報だけでは家系のルーツを辿るのは難しいと言わざるをえません。

同じような理由で(かつ、そもそも特定の氏族による独占紋ではなかったこともあり)、「丸に違い鷹の羽」紋に特有の苗字に関しては特に取り立てたものは存在しないようで、実にさまざまな苗字の家系に使用されているタイプの家紋といえます。

地域に関しては、もちろん全国規模で普及がみられますが、強いていえば関東地方とやはり出どころである九州地方が多いようで、中でも鹿児島県、熊本県、千葉県、神奈川県などが目立つようです。

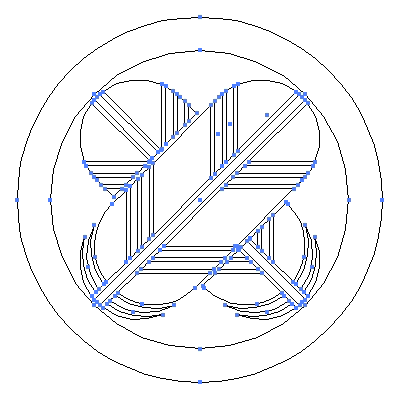

『丸に』の持つ意味について

本記事のテーマである『丸に違い鷹の羽』は、「違い鷹の羽」紋を丸い図形で囲った形状をしています。そのため、家紋名の頭に『丸に』の語が使われているのですが、この『家紋を丸で囲う』という行為には、一体どういった意味があるのでしょうか?最後にそちらをご紹介して本記事を終わりたいと思います。

変形のバリエーションの一つ

『家紋を丸で囲う』という行為は、元となる家紋との区別のために施された『変形』の一種といえます。

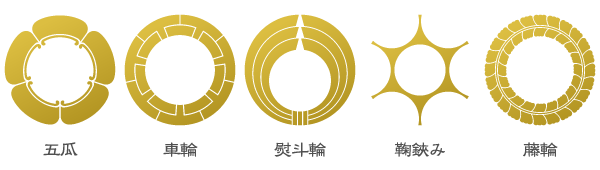

「円形」の他には、「角形」もシンプルな変形の手段として存在し、複雑なものになると、「五瓜」「車輪」「熨斗輪」「鞠挟み」「藤輪」などの家紋を『囲い』に利用した例(これは "家紋同士の組み合わせ" ともいえる)もあるように、さまざまなバリエーションが存在しました。

なぜ変形が必要だったか

家紋文化には(自分から見て)「分家」や「家来」の関係性となる相手に、自らの家紋を "相続" または "贈与" するという習慣が存在しました。これは、かなり古くから、しかも頻繁に行われてきた行為だったといいます。

その際、主筋に対する「遠慮」や「(混同を避けるための)配慮」など、 "譲り受けた家紋" をそのまま使用する事がはばかられるという場合の(元の家紋との)区別のために、さまざまな変形が行われてきたのです。

※こうした主筋に対する兼ね合い以外にも、(後年)有力大名諸侯の代表紋に対して「(有力者の代表紋の希少性を守るため)そのまま用いてはならない」としたお達しが下ったことも、その要因の一つといえるかもしれません。

『丸なし』の家紋よりも普及している?

そんな中にあって、この『家紋を丸で囲う』という変形は、最も多く取られたオードソックスな手法といえます。

例えば分家の際に、「本家から相続する家紋」を丸で囲うだけで「違い」と「関連性」を同時に示せるわけで、その手軽さを考えればたしかに合点のいく話といえそうです。

また、紋付きの衣服や調度品の場合、丸で囲った家紋の方がデザイン的に収まりがよいケースが多かったことも、この変形が普及した要因の一つに指摘されているようです。

このような状況から、「丸に〇〇」に類いする家紋はオリジナルの家紋に劣らない普及率を誇る、定番家紋となっているケースが多いようで、それはこの『丸に違い鷹の羽』紋も例外ではないようです。

以上が【丸に違い鷹の羽】紋の解説でした。『その他の鷹の羽紋』など、さらに詳細に知りたい方は↓こちらから。

その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。

【丸に違い鷹の羽】紋のフリー画像素材について

【家紋素材の発光大王堂】は、家紋のepsフリー素材サイトです。以下のリンクからデータをダウンロードして頂けます。「家紋のフリー画像を探しているけど、EPS・PDFの意味がよくわからない」という方は、ページトップの家紋画像(.png形式・背景透過・100万画素)をダウンロードしてご利用いただいても構いません。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。