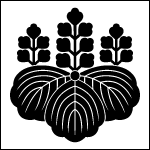

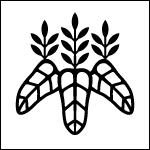

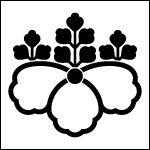

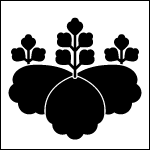

桐紋まとめ

家紋・桐(きり)の種類を一覧でご紹介。また「かつての皇室専用紋かつ現・日本政府の紋章」という破格の由緒を誇るこの桐紋の意味や由来、歴史や武将などの主な使用例などを徹底網羅しています。

また、そのように高い権威を備えているにもかかわらず、現代においては多くの人々に使用される定番家紋となっているのは何故なのでしょうか?そんな疑問も歴史や経緯を紐解きながら明らかにしていきます。

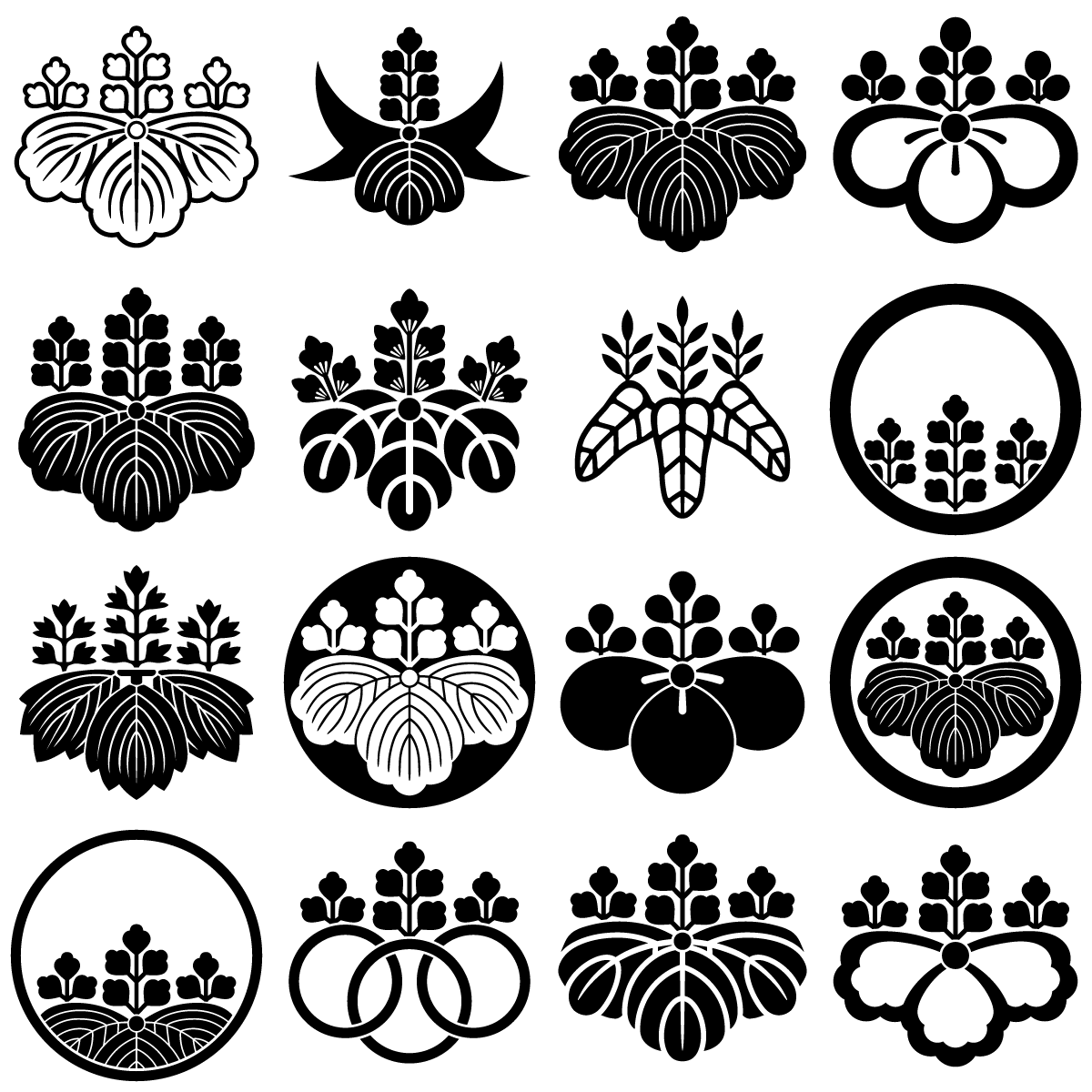

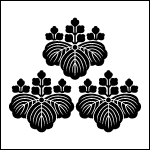

桐紋のフリー画像素材(←発光大王堂・謹製)一覧

桐紋に秘められた謂われとは?

桐紋はキリ科の落葉広葉樹である『キリ』の葉や花を象った紋章ですが、このキリの木を神聖視する風潮は、かつて東洋の大帝国であった中国の強い影響を受けたものです。

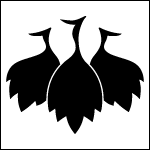

その由来は、古代中国の神話にまつわるもので、「竜」や「麒麟」などと並ぶ、ありがたい「瑞獣(その出現が、吉兆の知らせとされる空想上の獣)」とされる「鳳凰」伝説が元となっています。

鳳凰は、霊泉と呼ばれる泉の水を飲み、竹の実のみをその餌とし、その止まり木には唯一、キリの木を選ぶとされています。このような謂われから、かつては「桐」と「竹」と「鳳凰」は、セットで文様などに用いられていました。

鳳凰の出現は「徳の高い天子による平安な治世」を意味するため、本場である中国の皇帝はもちろん、その強い影響下にあった当時の日本を含む、東アジア各国の支配階級の間でも、(鳳凰の吉兆の恒久を願う意味で)この鳳凰の止まり木とされるキリの木を神聖視する考えが広がったといいます。

桐紋と皇室の関係

このような経緯で、日本の皇室でも「桐」を尊ぶ伝統が育まれたわけですが、現在でも天皇が即位の礼などでお召しになる「黄櫨染御袍」(高貴な伝統装束のうち、天皇専用の黄櫨に染められた上着の事)の文様に「桐竹鳳凰文」が用いられている事が知られています。

桐紋が皇室専用の紋章として使用された歴史は古く、そのきっかけになったとも言える「桐竹鳳凰文」を天皇の正装と定める法制化が為されたのが、9世紀の前半頃とされています。

現在、皇室の紋章として知られる「菊の御紋」が、後鳥羽上皇により用いられたのが13世紀の初頭である事を考えれば、桐紋の方が実に400年近く皇室の紋章としての歴史が古いということになります。

これは意外な事実といえるのではないでしょうか。

皇族の専用紋から社会の特権階級へ広がっていく流れ

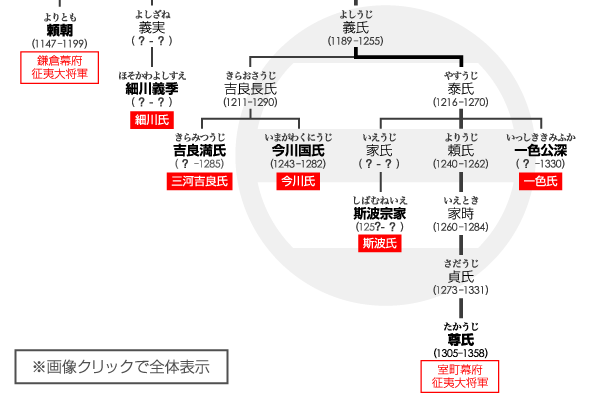

このように皇室専用の紋章として定着していた桐紋ですが、「建武の新政」で有名な後醍醐天皇により、鎌倉幕府打倒の勲功第一とされた足利尊氏へ、桐紋の下賜が行われます。このこれまでに前例のない取り計らいをきっかけに、皇族以外の桐紋の使用が始まる事になります。

公に皇室由来の桐紋の使用を認められた足利将軍家は、自家のみの使用にとどまらず、勲功のあった一門衆や、守護大名(またはその被官)への行賞として利用しました。

こうした動きは、室町政権下において断続的に続いたもので、その代表的な例を挙げると、あの織田信長も足利義昭により桐紋を賜っていたりします。

「桐紋といえば秀吉」のイメージが出来上がるまで

室町末期以降の戦国乱世を統一し、関白として政権を樹立した豊臣秀吉も、足利将軍家の先例に倣い、皇室より桐紋を賜ります。

ただしこの秀吉は、「河内流・清和源氏」の流れを汲む、日本屈指の名門家系であった足利氏と比較すれば、いわゆる「氏素性の定かではない家系」の出身といえます。

足利氏の「二つ引き両」紋のような、名門家系に何代も受け継がれた、高い格式と権威を備えた家紋を持たない秀吉は、桐紋を伝家の定紋のように扱い、前面に押し出すように利用しました。

そのため、現代においても「桐紋といえば豊臣秀吉の家紋」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

さらに秀吉は、自らに臣従した大名諸侯に、足利将軍家以上に惜しみなく桐紋を授けました。それら諸侯は、さらに自らの家臣へ桐紋を与えたため、瞬く間に桐紋の使用は広まり、同時に多くの変形種も誕生したのです。

「為政者を象徴する紋章」という先例を否定した徳川政権

秀吉の死後、にわかに勃発した混乱をおさめ、次の国家指導者の地位についたのは徳川家康です。しかし家康は、これまでの先例を軽んじるように、朝廷からの桐紋下賜の打診を拒んでしまいます。

徳川側からすれば、豊臣政権のイメージの染み付いてしまった桐紋を嫌ってのことかもしれません。

一般個人が用いる普遍性と政権政府が用いる特殊性が同居した桐紋

徳川氏といえば、その家紋は「三つ葉葵」である事は広く知られていますが、いわゆるこの「葵の御紋」は江戸時代のほぼ全般を通じて、厳しい使用制限が敷かれていましたので、現代においてもその使用家系は、ほんの一握りだったりします。

対して、皇室由来のこの桐紋に関しては、特に何の制限も設けられず、これが桐紋の一般的な広がりが実現する決定的な要因になったと言えそうです。と言うのも、この江戸時代における家紋は、それまでの一部の特権階級特有の文化から、一般庶民層へ急速にその使用が広まった時期です。

「ただならぬ由緒」をそなえた桐紋に、特別な制限は何もなかったワケですから、新たに家紋を設ける庶民にとって、それが大変魅力的に映ることも無理はありませんでした。

先の大名諸侯から臣下への広がりというラインの延長線上から、藩士・旗本クラスにまでその使用が広がっていった流れと相まって、桐紋の使用は、この時代に広く一般個人へと広がっていったというわけです。

明治以降においても変わらず権威性を保持する桐紋

明治維新以降の桐紋は、近代日本の対外的な格式を高めるために整備された「大礼服」のような正礼装や、公館の調度品などの文様や紋章に、ふんだんに取り入れられました。

これら統一された服制・調度は、諸外国要人の目にも多く止まる事になるわけですから、桐紋が日本政府の公的な紋章として、相応の認知度に高まった事は想像に難くありません。

また、この明治期に叙位・叙勲制度が再整備された際、西洋に習って勲章の授与も行われるようになりましたが、最初に制定された勲章である「旭日章」のデザインにも採用されています。

現在の一部省庁やその関係機関に見られる桐紋の使用も、その由来はこの時代からの伝統を引き継いでのケースがほとんどだったりします。

つまり桐紋とは

このように桐紋とは、皇室由来の格式高い紋章でかつ、代々の国家指導者のシンボルであったという、他の追随を許さない由緒を誇る紋章である事がわかります。

そして現代においてもなお、国家運営の主体たる日本国政府・内閣総理大臣・内閣府における使用を始め、さまざまな公的な場面でも目にするわけですから、菊の御紋と並んで日本国を象徴する紋章としてふさわしいものと言えるのではないでしょうか。

以上が家紋・桐の解説でした。その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。

桐紋のフリー画像素材について

【家紋素材の発光大王堂】は、家紋のepsフリー素材サイトです。以下のリンクからデータをダウンロードして頂けます。このページのデータは、当サイトの桐紋のフリー素材をある程度まとめた特別版となっています。個別のDLが面倒な方はご利用ください。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。