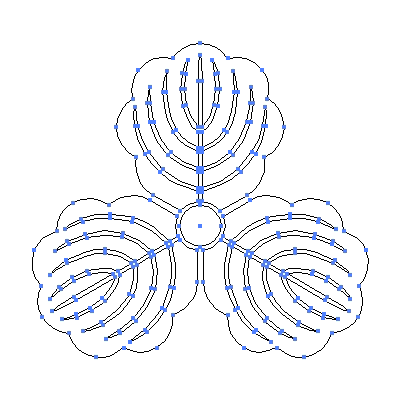

三つ柏

伊勢神宮や熱田神宮、宗像大社などの大社と関わりが深く、島左近や山内一豊などの戦国武将が使用したカシワの家紋の一種である『三つ柏』紋。この記事では、その三つ柏の意味や由来、歴史、著名な使用例、ルーツ、苗字などについて詳しくご紹介します。

家紋「三つ柏」は、カシワの木をモチーフとしたカシワの家紋の一種であり、現在この紋種は「十大家紋」の一つに挙げられています。

カシワの木は、秋の深まりとともに紅葉(黄葉)し、やがて葉枯れを起こして落葉する「落葉樹」の一種ですが、この木に限ってはその落葉が直ちに起こることはなく、翌春の新芽との入れ替わりまで、枯れ葉のまま枝にとどまり続けるという珍しい特徴を示すことで知られています。

このカシワの(間を置かずに新旧の葉が入れ替わるという)特徴が、『代が途切れない』『世代交代が "切れ目なく" 続いていく』と解釈され、カシワは古来より "縁起の良い" 植物として捉えられてきたようです。

また、カシワの木は(幹がコルク質で耐火性能に優れることから)山火事に見舞われても生き残る個体があったといい、これにより、生命力の強さ・しぶとさのイメージが形作られたともいいます。

この記事では、そんなカシワがどのような背景から家紋となり、そして十大家紋の一つに挙げられるほどの広範な普及に至ったのか、そしてその意味や由来、歴史上の著名な使用者などについてご紹介していきたいと思います。

カシワと古代の日本人との関わり

三つ柏紋のモチーフとなったカシワの木は、古来より日本人と関わりの深い植物です。

太古、日本人の『食』に欠かせない存在だった

(日本を含む)東方諸国の古代の様子が記された中国の歴史書(隋書・東夷伝)には、「日本人は、皿やまな板を使う習慣がなく、カシワの葉に食料を盛って…」といった内容の記述があることから、かつての日本人にとって、カシワの葉が "食器" であったことは、国内外に広く知られた事実だったといえます。

また、食材の加熱調理の際は、カシワの葉を土器の内底に敷いて、調理器具としても利用していたといいます。

かつては、この「煮る」「蒸す」といった行為を『炊ぐ(かしぐ)』といい、その際に用いられた葉を『炊ぐ葉(かしぐは)』と呼んだことが、この『カシワ』の名の由来になったとも伝わります。

ただ、こういった習慣は、セラミックス(土器や陶器)の発展とともに徐々に廃れていくことになるのですが、それでも(かつての)カシワの葉は、"人間の日々の営み" において、根幹をなす要素の一つである『食』の分野に深い関わりを持つ存在だったことは間違いありません。

『神道』との深い関わりから "神聖" な存在とされた

日本古来の宗教として知られる『神道』の儀式に「カシワの葉」が用いられ、現在に至っても重要な役割を果たしつづけている背景にも、上記の「生活様式」が深く関わっています。

神道とは、原始の『自然崇拝』(生存に直結する「収穫」の成否を大きく左右する、山・川・海・太陽といった "大いなる自然" を神格化した信仰を指す)から発展した宗教です。

ここでいう『原始の』とは、「古代人の生活に密着するように発生した "単純な" 宗教」という意味であり、「崇拝の対象に『供物』(米、酒、旬の海・山の幸といった『食べ物』)を捧げて祈る」という、比較的シンプルな構造をした信仰といえるでしょう。

この信仰においては、執り行われる儀式の内容もシンプルなものであるため、『供物』(捧げられた食べ物)という要素は、おのずと重要なファクターとなってきます。

この『捧げられた食べ物(供物)』を盛る器に用いられるのが、伝統的にカシワを始めとした植物の葉であったのは、先にご紹介した「古代人の生活様式」に大きな関わりがあると見てよいでしょう。

この伝統が、現在の神道に引き継がれている部分の一つであり、その最重要の儀式である『大嘗祭』や『新嘗祭』においても、供物を盛る器には "竹のひご" を用いて、箱型(盛り付け用)と皿型(取り分け用)に成形した "カシワの葉" が用いられているのです。

このような背景を鑑みれば、神道奉祀者たちが『供物を盛る器』を「神事を象徴する重大要素の一つ」として "神聖視" し、カシワを『神紋』として掲げる動きが出たことは、至極当然の成り行きといってよいのかもしれません。

古来からの人々との関わりが「家紋」へとつながった

神道の本流は、天皇が執り行う宮中祭祀であることから、その儀式などは宮廷(朝廷)の人々にとっても身近な存在だったといえます。

こうした関係から、カシワの木は古くから貴族社会においても神聖視の対象だったようで、「枯れ葉が翌春まで落葉しない」というカシワの木特有の特徴すら「葉が落ちないように守る神が宿っている」と解釈されたといいます。

これを当時の人々は『葉守の神』と呼び、そしてこの表現は『後撰和歌集』『新古今和歌集』といった和歌集や、『枕草子』『源氏物語』といった優れた文学作品などで目にすることができます。

これらのことから、「カシワの木は神聖なもの」というイメージで、当時の人々にはおなじみの存在であり、そのため、古くからその文様(蔓付きの『三つ柏』文様)は衣服などの装飾に用いられてきたといいます。

カシワの文様が、古くから一般的に用いられてきた様子は、『前九年絵巻物』に登場する武士の楯にその文様が描かれていることからも、窺い知ることができます。

こうして見ると『カシワ』のビジュアライズは「神紋」や「文様」という形を通して、かなり以前からなされており、家紋『三つ柏』は、これらを元にして成立したものであるということがわかります。(家紋の成立は、平安時代末期から鎌倉時代にかけてとされる。)

三つ柏(カシワの家紋)の成立と使用例

家紋文化成立の当初のカシワの家紋は、(神道に携わることを生業とする)『社家』による使用が特に盛んでした。その主立ったところを例に挙げれば、

●伊勢神宮の上位神官家系の一つである「久志本氏」

●熱田神宮の大宮司を世襲した「千秋氏」

●宗像大社の大宮司を世襲した「宗像氏」

●吉田神道を創始した「吉田氏」

●吉備津彦神社の「大守氏」

といった、そうそうたる大社(格式高く有力な神社)の関係者が並ぶことになります。

しかしそれは、カシワが「神事における重大要素に欠かせない存在」であるという背景を考えれば、ごく自然な成り行きといえるでしょう。

武家の使用も盛んとなった

上記のように、当初は社家による使用が目立ったカシワの家紋ですが、時代が下るにつれ、その使用家系は武家へも広がっていくことになります。

武家の家紋の由来には、それぞれに様々なケースが存在し、伝わっていますが、有力な神道勢力との関係性(氏神(信仰の対象)として崇める立場であったり、勢力所有の「ご神領」の管理運営代行者(荘官)であったりなど)が、その由来となったケースも一定数存在するようです。

京都・賀茂神社のご神領(三河国・賀茂郡)が根拠地であったとされる徳川(松平)氏の「葵」紋や、阿蘇神社の氏子であったとされる菊池氏の「鷹の羽」紋などが、その著名な例といえるでしょうか。

カシワの紋章も上記のとおり、多数の神社や神道関係者に使用されていたため、それらと『氏神⇔氏子』などの関係にある武家の中に、カシワを家紋として据える者が現れても不思議ではありません。

また、最初にご紹介したカシワの特性から、『代が途切れない』『世代交代が "切れ目なく" 続いていく』とした解釈に、縁起をかついだ例も伝わっているようです。

葛西氏の使用とその由来

カシワの家紋の古くからの使用で知られる武家といえば、まず「葛西氏」が挙げられるでしょうか。葛西氏とは、桓武平氏・秩父氏の流れをくみ、当初は「下総国・葛西」を根拠地とした一族です。

のちに彼らは、源頼朝の挙兵に付き従い、その勲功から「奥州惣奉行」として陸奥国5郡を賜ったことをきっかけに、東北の地で地歩を固めると、その家名を戦国時代末期まで保つなど、陸奥を代表する名門武家の一つとして知られています。

葛西氏の三つ柏紋の由来は、陸奥の新領での祝宴中に「空より三つ葉の柏が舞い降り、清重(初代当主)の酒坏に映った」ことを勢家の瑞兆とみなしたためと伝わりますが、葛西氏の出自である「秩父氏」が、柏紋であることを考えれば、この説は創作と見るべきかもしれません。

古来よりの名門である葛西氏は、多くの庶子家を有しますが、それらは一族の結束を示すためか、主家に倣ってカシワを家紋とするケースが多かったようです。

山内氏の使用とその由来

近世以降でカシワの家紋の使用といえば、「土佐・山内氏」が知られます。

土佐・山内氏といえば、織田信長、豊臣秀吉に仕え、東軍に属した関ケ原の合戦後に土佐一国を手にした「山内一豊」が、やはり代表的人物といえるでしょう。

ただこの家系は、一豊の父以前の有力な史料がないこともあって、よく知られてはいませんが、一説には平安時代後期ごろに鎌倉郡・山内荘を根拠地としていた山内首藤氏の流れをくむ一族だといわれています。

この山内氏のカシワの家紋の由来は、「ある時、伊勢国で山内氏が参加した合戦の戦況は、当初芳しいものではなかったが、伊勢神宮に供えてあった『※三角柏(みつのかしわ)』を "兜の笠標" に掲げたところ、見事劣勢を跳ね返して勝利した」ことに因むと伝わります。

※三角柏…三節(みおり)の祭と呼ばれる伊勢神宮の3つの大祭や、柏流しの神事の際に使用されるカシワの葉のこと。

三つ柏(カシワの家紋)は、武家にたいへん重んじられた家紋といえた

その他の使用でいえば、"蜂須賀小六" 時代の『蜂須賀氏』、本能寺の変後、秀吉方に与して山崎の戦いで華々しい活躍をした "中川清秀" で知られる『中川氏』、石田三成の側近で知られる『島左近』などが挙げられ、カシワの家紋が名だたる武将に使用されていたことがわかります。

さらに(室町時代に成立した家紋集録書である)『見聞諸家紋』によると、水原・雀部・野間・上林・朝日といった各氏による、柏紋の使用が確認されているようです。

大きく普及していく三つ柏紋

今日でこそ多くの家々に伝えられている家紋ですが、かつては武家・公家・社家・寺家といった(社会の少数派である)支配階級に特有の文化であり、(圧倒的多数を占める)一般庶民にまでその使用が広がったのは江戸時代に入ってからのこととされています。

つまり、にわかに(しかも多くの)「新たに家紋が選択される機会」が訪れることになったわけですが、そんな中、「神紋」や「社家の家紋」として全国的な広がりを見せていた三つ柏紋は、それらを氏神とする氏子(信者)を中心に使用が広がりやすい環境だったといえます。

また、武家による使用も盛んだったことは、かつて「武家(身近な名門である地域の領主層)にあやかって自らの家紋を定める」という判断基準の人々が一定数存在したことを考えると、これも庶民層に普及しやすい状況だったといえるでしょう。

もとより三つ柏紋であった家系を含めると、その普及数はかなりのものになったと見られ、逆にいえば(家紋の使用が大きく広がることになった)この時期に、上記のような「庶民に選択されやすい」状況になければ、「十大家紋」の一つに挙げられるほどの広範な普及に至ることは難しかったといえます。

三つ柏使用家の苗字やルーツは?

家紋がブームとなった江戸時代以降、役者や花柳界を中心に、庶民でも気軽にその文化を楽しむ世相となったことで、多くの家紋文化が花開くこととなりました。「一般階層であっても、自らの家を表す紋章が存在する」という、日本ならではの文化は本当に素晴らしいものといえます。

しかし、これまでの連続性(家系的なつながりなど)と関連のない使用も多く広がってしまったため、かつては「家系の象徴」や「自らの出自の証」として機能してきた家紋システムは、必ずしも「その役目を果たしている」とはいえなくなってしまいました。

このこともあって、「判明している情報は使用家紋のみ」という状態では、(大抵の場合)自らの家系のルーツをたどることは難しいといわざるをえません。それは、この三つ柏紋のような人気家紋なら、なおさらのことといえるでしょう。

同じ理由で、「三つ柏=特定の苗字」という図式も成立しなくなっているといえます。

以上が【三つ柏】紋の解説でした。その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。

【三つ柏】紋のフリー画像素材について

【家紋素材の発光大王堂】は、家紋のepsフリー素材サイトです。以下のリンクからデータをダウンロードして頂けます。家紋のフリー画像を探しているけど、EPS・PDFの意味がよくわからない方は、ページ上部の画像をダウロードしてご利用下さい。背景透過で100万画素程度の画質はあります。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。